稲わらの準備

神社内建物のしめ縄を年1度変更するのが例大祭前日に行われます。

その準備として8月に稲の青田刈りを総代全員で行います。

このページでは、しめ縄を作るための手順を紹介します。

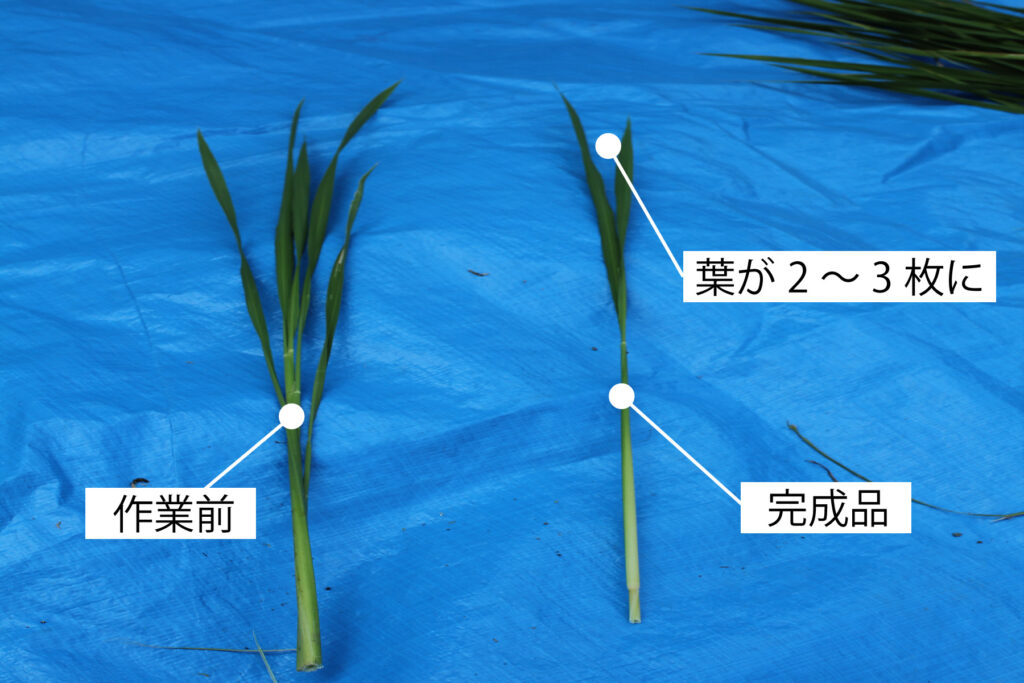

朝8時に集合し、氏子のさん宅の「稲刈り」、その後乎豆神社境内に運搬し通称「はかま取り」を行います。

乾燥方法のノウハウとは?

①日光に当たると、稲が黄色に変色(茶色?)するため、直射日光に当たらない場所で乾燥。(しめ縄は青くなくてはならない)

②稲に残っている水分で「カビ」が発生し黒くならないように、風通しが良い場所で乾燥。

③ 乾燥状態のムラをなくすため、数日おきに稲をひっくり返す。(裏返す事で乾燥ムラ、カビ防止。乾燥すると2/3くらいの太さに)

④この工程が完了して、9月下旬にしめ縄作りが始まります。(毎年総代が引き継ぐ作業のひとつです)

注連縄(シメナワ)作り

夏の始めに青田刈りし数か月乾燥させた稲藁を使い、しめ縄作成の先生指導のもと、例大祭時に変更するしめ縄を作成する作業を、宮司、総代さんと神社内で必要な数種類のしめ縄を作成する作業をします。

こうして数種類の注連縄(シメナワ)が作成され、例大祭の時に前年度注連縄と変更され、新たに1年間祀られます。