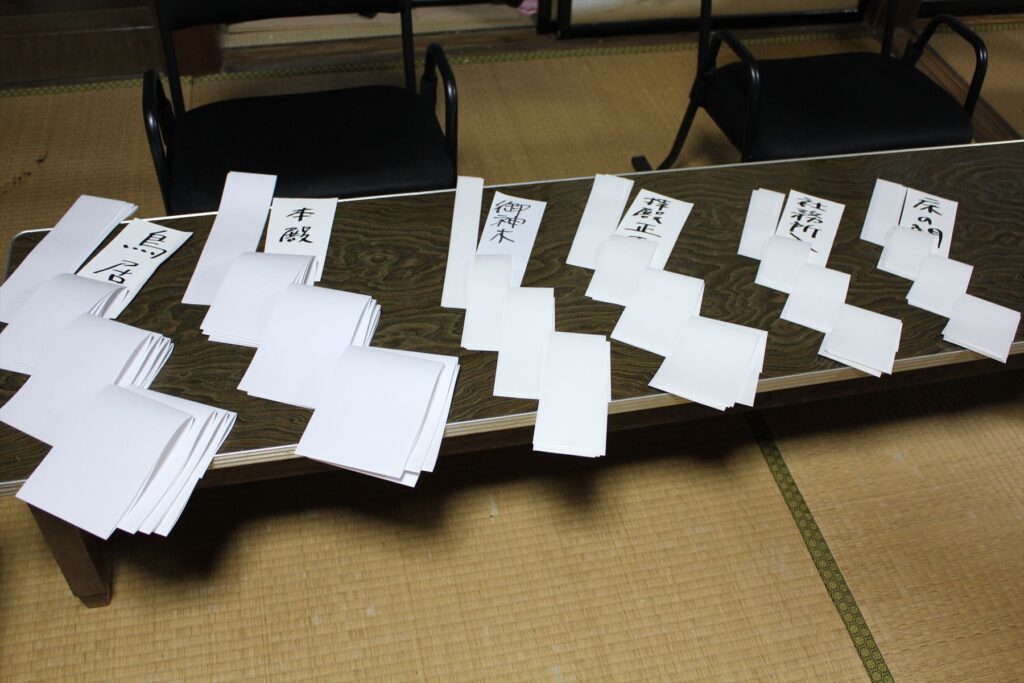

紙垂(しで)の取り替え

紙垂(しで)とは

日本語では「垂づ(しづ)」「しだれる」という意味合いがあり、紙がなくても「し」と発音していた。

元々は紙ではなく木綿(ゆう)が用いられていましたが、現在では半紙を用いるのが一般的です。

紙垂はジグザグの形をしています。雷光や稲妻をイメージして作られたものであり、神域にやってくる邪悪なものを追い払うという意味合いがあります。

稲妻がなぜ稲妻と呼ばれるのか知っていますか?

昔、雷が多いと豊作になる事が多かったのです。

御神木とは

神社や神宮の境内にある神体としての木や神聖視される木、その周りを囲む鎮守の森造営木(神社を造営するにあたり、その木材となる木)

民間伝承などの特別ないわれのある木などをいいます。

御神木には注連縄(しめなわ)が張られ、柵をめぐらせて保護している場合もある。

古来より日本人は山や岩、木、海など自然物に神が宿っていると信じ、信仰の対象としてきました。

神社に現在のような社殿が建てられるようになったのは、6世紀以降に伝わった仏教の影響があるとされており、古代の神道では、神社を建てて神を祀るのではなく、祭の時に、神を招いて儀式を行っていたのです。この時に、神を迎える神籬(ひもろぎ)として、巨木や言い伝えがあり木を崇拝するようになった。

神籬(ひもろぎ)とは、神社や神棚以外で、祭祀を行う場合に、臨時に神を迎えるための依代(よりしろ)をいいます。

伊勢神宮では、境内にある全ての木を御神木としているため、特定の木に注連縄(しめなわ)が張られるようなことはない。

※依代(よりしろ)とは、神霊がよりつく対象物のことで、神体などを指すほか、神域を指すこともある。

手水舎(てみずや、ちょうずや)とは

神社を参拝する際には手や口を清める風習があり、これを手水(てみず、ちょうず)と呼び、手水舎は、手水をおこなう建物のことです。

中央の部分に水をたたえた桶の「水盤」が設けられ、柄杓(ひしゃく)が置かれています。神社・寺院の入り口、参道、社殿に社殿の脇に設置されることが多い。

昔、神社の参拝前には川で清めをおこなう「禊(みそぎ)」という儀礼が風習化されていました。しかし、すべての神社近くに川がるわけではありません。

また、時代の変化により川で体を清めること自体が困難になりました。そのため、清める作法をおこなうことを目的とした建物を作り、手水舎と呼ぶ様になりました。手水舎は「禊」を簡素化し、現代に合わせた形にしたものです。

※伊勢神宮には手水舎もありますが、昔は、五十鈴川で手水を行った。

幟(のぼり)立て

鳥居の左右に掲げられる神社幟(のぼり)は、神事の際に神様を迎える招代(おぎしろ)として立てられた目印です。依代(おぎしろ)とは、神霊がよりつく対象物のことで、神体などを指すほか、神域を指すこともある。

鳥居(とりい)とは

神社などにおいて神域と人間が住む俗界を区画するものであり、神域への入口を示すもの。一種の「門」である。

鳥居を立てる風習は、神社の建物がつくられるようになる前から存在した。

古来日本では、屋根のない門という意味「於上不葺御門(うえふかずのみかど)」ともいった。奈良時代から神社建築の門の一種としている。

本殿前に接待・お守り売り場を設営

狛犬:ルーツはエジプトピラミッドのスフインクス?

狛犬(こまいぬ)とは

狛犬の源流は、古代から神獣として重視されてきたライオンであると考えられている。

古代オリエントやエジプトではライオンを王権に結びつけ、王座や城門・墓にライオンの彫刻を備える事で、その霊力による守護を受けようとする「獅子座の思想」が生じ、これが中国へと伝わった。

神域を一対の霊獣で守護するという思想は、漢代の中国に一対の獅子を墓前に置く例があるように、中国から伝来したものと考えられている。

日本における狛犬とは、獅子に似た日本の想像上の動物、像として神社や寺院の入口の両脇あるいは本殿・本堂の正面左右などに一対で向き合う形、または守るべき神社に背を向け、参拝者と正対する形で置かれることが多い。

狛犬の右側(口を大きく開けている方)を阿(ア)と言い、アは全く防げない状態で口を大きく開いたときの音、狛犬の左側(口を閉めている方)を吽(ウン)と言い、ウンは口を完全に閉じたときの音、古代インドのサンスクリットの文字において口を大きく開いた阿から始まり、口を完全に閉じた吽で終わっており、そこから「阿吽」は宇宙の始まりから終わりまでを表す言葉とされた。

これが、『アウン』の呼吸の語源と言われる。